Die Deutsche Raumfahrtagentur im DLR hat zwei Markterkundungen veröffentlicht, die prüfen, ob Deutschland kurzfristig einen Inspektor-Satelliten und einen Satelliten mit aktiven Störfähigkeiten beschaffen kann. Gefordert wird eine Bauzeit von rund elf Monaten, Startfähigkeit mit einem nationalen Träger und Betriebskompatibilität mit dem German Space Operations Center (GSOC).

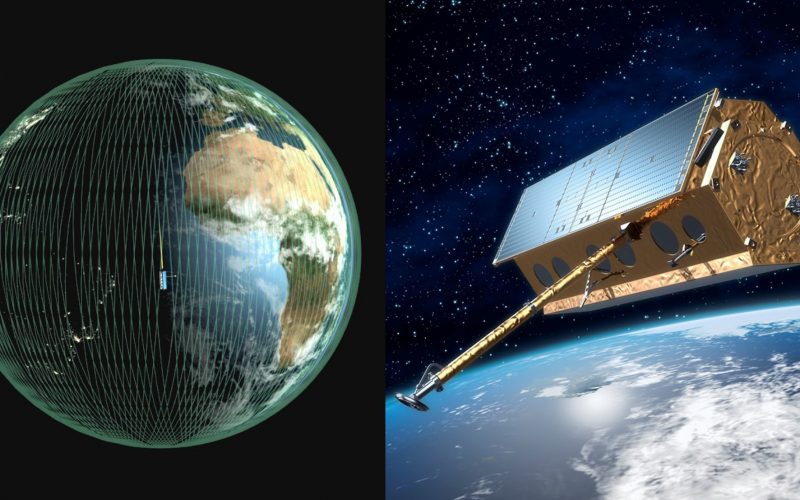

Die beiden Projekte tragen die Codenamen Schwert und Schild – sinnbildlich für Angriff und Schutz. Schild steht für den Inspektor-Satelliten, der sich anderen Objekten im Orbit nähern, ihre Umgebung erfassen und sie optisch oder sensorisch inspizieren soll. Schwert beschreibt dagegen ein System mit aktiven Verteidigungsfähigkeiten: ein Satellit, der zum Bespiel gezielt elektromagnetische Störungen aussenden kann, um fremde Systeme temporär zu beeinflussen oder auszuschalten. Beide sollen auf bewährten Komponenten basieren, schnell baubar und mit nationalen Kontroll- und Startinfrastrukturen kompatibel sein. Damit würden erstmals in Deutschland operative Raumfahrtsysteme mit Auftrag zur Verteidigung im Weltall entstehen.

Parallel plant die Bundeswehr offenkundig einen Ausbau eigener weltraumgestützter Fähigkeiten und hat Berichten zufolge bereits Anfragen an nationale Hersteller gerichtet, um marktfähige Lösungen und Lieferketten abzuklopfen. Diese Schritte zeigen, dass Politik und Streitkräfte die strategische Bedeutung des Orbits mittlerweile offen adressieren. Die Planungen decken sich mit dem angekündigten deutschen Vorhaben, bis 2030 insgesamt 35 Milliarden Euro für Weltraumprojekte und eine Sicherheitsarchitektur im All bereitzustellen.

Praktisch ist die Lage jedoch komplizierter. Die Anforderung an einen nationalen Launcher ist politisch gewollt, praktisch aber einschränkend. Deutschlands kleiner Trägermarkt befindet sich im Aufbau, große Startkapazitäten werden weiterhin über amerikanische europäische Systeme abgewickelt, etwa Ariane. In der Realität könnte es nötig sein, erste Flüge mit fremden Trägern zu planen oder Komponenten aus befreundeten europäischen Ländern zu nutzen, damit der Unter-einem-Jahr-Zeitplan erreichbar bleibt. Auf längere Sicht könnten dann deutsche Start-ups wie Isar Aerospace oder die Rocket Factory Augsburg zum Zug kommen.

Strategisch ist das ein ehrgeiziger Schwenk: kürzere Entwicklungszyklen, bevorzugt Off-the-Shelf Technologie, nationale Startbarkeit und eine explizit sicherheitsorientierte Mission. Ob die Industrie in der notwendigen Schnelligkeit liefern kann, ob nationale Launcher termingerecht bereitstehen und wie internationale Partner und rechtliche Rahmen reagieren, entscheidet, ob aus Markterkundung tatsächlich ein operatives Programm wird.

Mit WhatsApp immer bestens informiert!

Abonniere unseren WhatsApp-Kanal, um Neuigkeiten direkt aufs Handy zu erhalten. Einfach unten auf den Button klicken und dem Kanal beitreten: