Die Bundeswehr soll zur stärksten konventionellen Streitkraft Europas werden. Dazu ist unter anderem ein massiver personeller Aufwuchs erforderlich. Bis 2035 soll der Verteidigungsumfang auf 460.000 Soldatinnen und Soldaten steigen, bestehend aus 260.000 aktiven Soldatinnen und Soldaten sowie 200.000 Reservistinnen und Reservisten. Vergleicht man diese Zahlen mit den aktuellen Personalzahlen der Bundeswehr, wird die Größe der Herausforderung deutlich. Abhilfe soll der jüngst durch die Bundesregierung beschlossene „Neue Wehrdienst“ schaffen.

Das Problem

Die sicherheitspolitische Lage in Europa hat sich durch den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine grundlegend verändert. Russland stellt auf absehbare Zeit die größte Bedrohung für die europäische Sicherheit dar und baut systematisch militärische Kapazitäten auf, die es perspektivisch ermöglichen könnten, NATO-Territorium anzugreifen. Diese veränderte Bedrohungslage erfordert eine konsequente Refokussierung der Bundeswehr auf die Landes- und Bündnisverteidigung.

Um den gewandelten Anforderungen gerecht zu werden, benötigt die Bundeswehr deutlich mehr Personal als bisher. Für eine effektive Landes- und Bündnisverteidigung wird ein Verteidigungsumfang von 460.000 Soldatinnen und Soldaten einschließlich der Reserve als notwendig erachtet. Diese Truppen müssen einsatzbereit, kaltstartfähig und durchhaltefähig sein, um im Spannungs- oder Verteidigungsfall schnell mobilisiert werden zu können. Ein erheblicher Teil dieses Personalbedarfs muss bereits im Frieden durch eine gut strukturierte und einsatzbereite Reserve abgedeckt werden. Die Fähigkeit zum schnellen Aufwuchs der Streitkräfte ist entscheidend, um in Krisenzeiten langfristig bestehen und Deutschland sowie seine Verbündeten erfolgreich verteidigen zu können.

Mit der Aussetzung der Wehrpflicht im Jahr 2011 wurden auch die dafür notwendigen Verwaltungsstrukturen abgebaut. Die 52 Kreiswehrersatzämter, die für Wehrerfassung, Musterung und Einberufung zuständig waren, existieren nicht mehr. Obwohl die verfassungsrechtliche Wehrpflicht für deutsche Männer formal weiterhin besteht, fehlen heute die praktischen Voraussetzungen für deren Reaktivierung. Diese Situation führt zu einem gravierenden Informationsdefizit: Die Bundeswehr verfügt derzeit nicht über ausreichende Daten zu den wehrpflichtigen Jahrgängen. Es fehlen umfassende Erkenntnisse über die Anzahl, Eignung, Bereitschaft und Qualifikationen der potenziell verfügbaren Wehrpflichtigen. Sollte die Wehrpflicht wieder aktiviert werden müssen, wäre unklar, auf welche Personen zurückgegriffen werden könnte und welche Fähigkeiten diese mitbringen.

Die Zielsetzung

Angesichts dieser sicherheitspolitischen Herausforderungen und strukturellen Defizite verfolgt der geplante „Neue Wehrdienst“ drei zentrale Zielsetzungen. Erstens soll wieder ein umfassendes Lagebild über die verfügbaren wehrpflichtigen Jahrgänge geschaffen werden. Ohne diese grundlegenden Daten über Personalumfang, Eignung und Qualifikationen der potenziell verfügbaren Wehrpflichtigen bleibt die Verteidigungsplanung unvollständig und im Ernstfall möglicherweise unbrauchbar. Zweitens soll mehr Personal für die Truppe gewonnen werden – sowohl aktive Soldatinnen und Soldaten als auch Reservistinnen und Reservisten. Bis 2029 sollen 119.000 Personen freiwillig Wehrdienst geleistet haben und so mindestens 100.000 neue Reservisten gewonnen werden. Diese Zahlen fügen sich in das Gesamtkonzept des angestrebten Verteidigungsumfangs von 460.000 Soldatinnen und Soldaten ein. Drittens soll die Bundesregierung die Möglichkeit erhalten, durch eine Rechtsverordnung die Wehrpflicht auch außerhalb des Spannungs- oder Verteidigungsfalls wieder einzuführen – allerdings nur mit Zustimmung des Deutschen Bundestages.

___STEADY_PAYWALL___

Wehrerfassung

Um die identifizierten Personaldefizite systematisch anzugehen, wird die Wehrerfassung umfassend modernisiert. Die im Wehrpflichtgesetz verankerte Erfassung wird unabhängig vom Spannungs- oder Verteidigungsfall reaktiviert und an das aktuelle Melderecht sowie moderne IT-gestützte Verfahren angepasst. Kernstück der neuen Wehrerfassung ist eine verpflichtende Befragung aller wehrpflichtigen Männer zu ihrer Bereitschaft und Fähigkeit für den Wehrdienst. Diese umfasst auch Angaben zu Bildungsabschlüssen, beruflichen Qualifikationen und persönlichen Interessen. Wehrpflichtige, die das 18. Lebensjahr vollendet haben, müssen diese Erklärung abgeben. Die Befragung soll nicht nur der Datenerhebung dienen, sondern in Verbindung mit umfassenden Informationen über berufliche Möglichkeiten und Perspektiven in den Streitkräften auch das Interesse an einem Dienst bei der Bundeswehr fördern.

Ergänzend zur Befragung wird die Musterung wieder eingeführt, um ein präziseres Bild darüber zu erhalten, wie viele Wehrpflichtige tatsächlich für den Dienst geeignet sind. Dies verschafft entscheidenden Zeitgewinn, falls eine verpflichtende Einberufung aktiviert werden muss. Da die Strukturen erst aufgebaut werden müssen, beginnen verpflichtende Musterungen allerdings erst ab dem 1. Juli 2027. Die Neuregelung wird zunächst nur auf Wehrpflichtige angewendet, die nach Dezember 2007 geboren wurden. Ältere Jahrgänge bleiben außerhalb von Spannungs- oder Verteidigungsfall vorerst ausgenommen. Diese Beschränkung hat pragmatische Gründe: Die aktuellen Strukturen könnten einen derartigen Umfang an Befragungen und Musterungen kurzfristig nicht bewältigen. Zudem ist das gezielte Ansprechen jüngerer Jahrgänge erfolgversprechender. Beginnend mit dem Geburtsjahrgang 2008 werden sukzessive weitere Jahrgänge einbezogen.

Nach dem Versenden des Fragebogens erhalten alle Teilnehmer eine digitale Bestätigung. Personen, die Interesse am Wehrdienst bekunden und keine Einschränkungen angeben, sollen eine Rückmeldung erhalten. Bei unvollständigen, unwahren oder verspäteten Angaben können nach dem Wehrpflichtgesetz in Verbindung mit dem Ordnungswidrigkeitengesetz Geldbußen verhängt werden. Frauen und Personen anderen Geschlechts sind nicht verpflichtet, können die Befragung aber freiwillig absolvieren.

Wehrdienst

Der neue Wehrdienst basiert auf einem hybriden Konzept, das zunächst auf Freiwilligkeit setzt, aber bereits verpflichtende Elemente für Männer enthält – nämlich die Befragung und Musterung. Zusätzlich erhält die Bundesregierung die Möglichkeit, durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundestages eine verpflichtende Heranziehung zu veranlassen, falls die verteidigungspolitische Lage dies erforderlich macht und Maßnahmen zur Steigerung freiwilliger Bewerbungen nicht rechtzeitig greifen.

Die Dienstdauer kann individuell zwischen sechs Monaten und 23 Monaten gewählt werden. Bei entsprechender Eignung sind Verpflichtungszeiten bis zu 25 Jahren als Zeitsoldat möglich, mit der Option eines späteren Übergangs in die Berufssoldatenlaufbahn. Diese Flexibilität ermöglicht verschiedene Laufbahnwege. Die Ausbildungsinhalte wurden grundlegend überarbeitet und auf den Kernauftrag ausgerichtet. Die ersten drei Monate bestehen aus einer modernisierten Grundausbildung, gefolgt von einer dreimonatigen Ausbildung zum Sicherungs- und Wachsoldaten im Heimatschutz. Obwohl jede Teilstreitkraft eigene Schwerpunkte setzt, gibt es gemeinsame Ausbildungsinhalte wie die Abwehr von Kleinstdrohnen, sanitätsdienstliche Kenntnisse, Waffenhandhabung und Schießausbildung, das Anlegen von Sperren sowie das Völkerrecht. Zur Steigerung der Attraktivität soll die Ausbildung abwechslungsreicher, vielfältiger und praxisorientierter gestaltet werden.

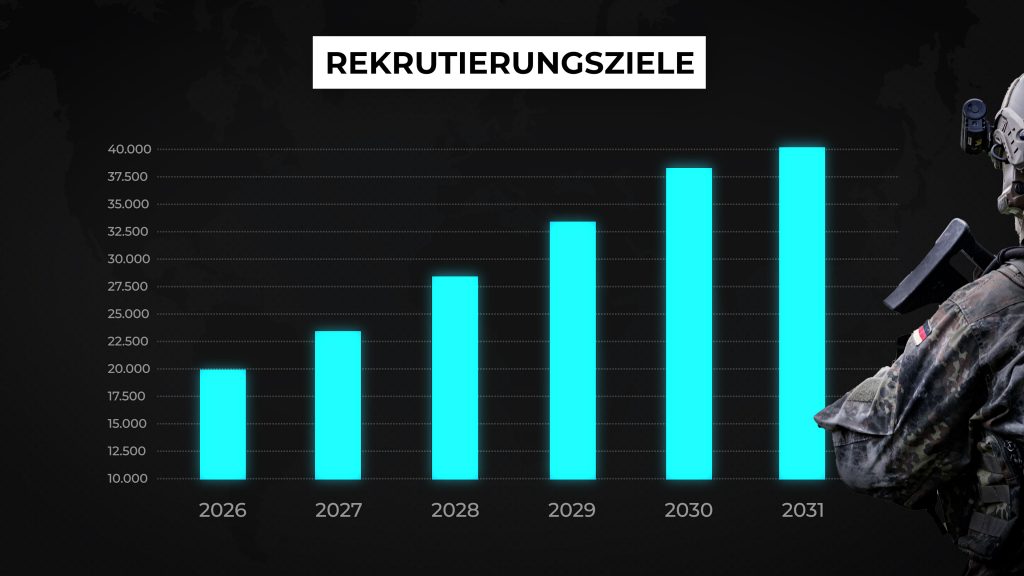

Die Rekrutierungsziele sind gestaffelt: 2026 sollen 20.000 Wehrdienstleistende gewonnen werden, 2027 dann 23.000, 2028 bereits 28.000, 2029 dann 33.000, 2030 38.000 und 2031 schließlich 40.000. Mehr lassen die aktuellen Strukturen nicht zu. Diese Soldatinnen und Soldaten sollen nach ihrer aktiven Dienstzeit die Reserve verstärken, die auf etwa 200.000 anwachsen soll. Ein zentraler Baustein ist die Attraktivitätssteigerung des Dienstes. Alle befristet dienenden Soldatinnen und Soldaten werden künftig als Zeitsoldaten eingestellt und nach dem Bundesbesoldungsgesetz bezahlt – das bedeutet mehr als 2.000 Euro netto monatlich statt der bisherigen geringeren Bezüge der freiwillig Wehrdienstleistenden. Zusätzlich gibt es freie Unterkunft, kostengünstige Verpflegung, beitragsfreie Krankenversicherung sowie einen Zuschuss zum Führerschein der Klasse B. Neben den monetären Anreizen liegt der Fokus auf einem sinnstiftenden und anspruchsvollen Dienst.

Das Gesetz schafft darüber hinaus die Möglichkeit, die Wehrpflicht auch außerhalb des Spannungs- oder Verteidigungsfalls wieder zu reaktivieren. Die Bundesregierung kann künftig durch Rechtsverordnung die Einberufung zum Grundwehrdienst anordnen, wenn ein schneller Personalaufwuchs zwingend erforderlich ist. Diese Rechtsverordnung benötigt jedoch die Zustimmung des Bundestages. Für den Fall einer verpflichtenden Heranziehung wurden bereits entsprechende Anpassungen im Kriegsdienstverweigerungsgesetz vorgenommen, um das Grundrecht nach Artikel 4 Absatz 3 des Grundgesetzes frühzeitig und effektiv wahrnehmen zu können. Weitere Anpassungen im Zivildienstgesetz sollen folgen.

Zeitplan & Kosten

Das Wehrdienst-Modernisierungsgesetz soll am 1. Januar 2026 in Kraft treten. Die Umsetzung erfolgt schrittweise: Ab 2026 beginnt die Pflicht zum Ausfüllen des Fragebogens für Männer des Geburtsjahrgangs 2008. Ab dem 1. Juli 2027 werden alle Wehrpflichtigen einer verpflichtenden Musterung unterzogen.

Die geplanten Änderungen verursachen erhebliche Mehrausgaben. Für 2026 werden 495 Millionen Euro veranschlagt, 2027 rund 603 Millionen Euro, 2028 etwa 713 Millionen Euro und 2029 849 Millionen Euro. Zusätzlich entstehen jährliche Kosten von etwa 125 Millionen Euro je 10.000 zusätzlicher Soldaten. Weitere Belastungen ergeben sich durch Zuschüsse und Sozialleistungen, die sich zwischen 2026 und 2029 auf mehr als 1,2 Milliarden Euro summieren. Für die Verwaltung der ab 2027 wieder eingeführten Musterungen werden jährlich 54,1 Millionen Euro eingeplant. Die Gesamtkosten des freiwilligen Wehrdienstes werden auf vier bis fünf Milliarden Euro geschätzt.

Kritik

Kritiker äußern Bedenken. Hans-Peter Bartels, ehemaliger Wehrbeauftragter, hält die Mindestdienstzeit von sechs Monaten für ungeeignet. Sie reiche nur für die Bildung einer Heimatschutz-Reserve, stärke aber nicht die aktiven Verbände. Schon 2011 war die Unpraktikabilität eines sechsmonatigen Grundwehrdienstes ein Hauptgrund für die Aussetzung der Wehrpflicht. Bartels schlägt eine Rückkehr zum Kalten-Kriegs-Modell vor: drei Monate Grundausbildung, gefolgt von zwölf Monaten Einsatz in den Truppenteilen.

Auch Oberst André Wüstner, Bundesvorsitzender des Bundeswehrverbands, kritisiert das Setzen auf Freiwilligkeit als „fahrlässige Wette auf die Zukunft“. Er bezweifelt, dass die Bundeswehr rein freiwillig die NATO-Planungsziele bis 2035 erreichen kann. Schon das Zwischenziel 2025 hält er für kaum erreichbar. Die bis 2029 anvisierten 119.000 Freiwilligen und 100.000 neuen Reservisten erscheinen ihm unrealistisch. Zudem fehlt Klarheit darüber, ab wann von Freiwilligkeit auf Pflicht umgestellt werden soll.

Fazit

Der „Neue Wehrdienst“ stellt somit einen vorsichtigen Versuch dar, die Bundeswehr für die veränderten sicherheitspolitischen Herausforderungen zu rüsten. Ziel ist es, 460.000 Soldatinnen und Soldaten bis 2035 zu erreichen. Die geplante Kombination aus modernisierter Wehrerfassung, attraktiveren Konditionen und flexiblen Dienstzeiten zeigt, dass die Politik die Defizite erkannt hat. Dennoch offenbart das Konzept Schwächen: die ausschließliche Fokussierung auf Freiwilligkeit, die historisch problematische Mindestdienstzeit von sechs Monaten und das Fehlen klarer Kriterien für den Übergang zur Wehrpflicht.

Politisch ist das Gesetz ein Kompromiss. Viele Experten halten die Wehrpflicht für notwendig, doch in der Politik – auch in der SPD – gibt es Widerstände gegen einen Zwangsdienst. Verteidigungsminister Pistorius gilt als Befürworter, musste sich aber auf einen Kompromiss mit den Jusos einigen: Die Wehrpflicht bleibt als Option im Gesetz, greift aber nur, wenn die Freiwilligkeit nicht ausreicht. Kritiker warnen, dass so wertvolle Zeit verloren geht, während die sicherheitspolitische Lage sich weiter verschlechtert. Bis eine Wehrpflicht Wirkung zeigt, vergehen fünf Jahre und mehr. Deshalb empfehlen viele Fachleute, schon jetzt Strukturen für eine mögliche Wehrpflicht zu schaffen – unaufgeregt, kontinuierlich und langfristig.