Der Lynx ist der neueste Schützenpanzer des deutschen Rüstungsunternehmens Rheinmetall und wurde erstmals 2016 auf der Rüstungsmesse Eurosatory präsentiert. Der Lynx entstand als privat finanzierte Entwicklung, um eine Marktlücke zu schließen: Viele Streitkräfte weltweit suchten ein hochgeschütztes und flexibles Kettenfahrzeug. Rheinmetall verfolgte mit dem Lynx das Ziel, ein kosteneffizientes Fahrzeug mit modularer Bauweise anzubieten. In diesem Beitrag werfen wir einen detaillierten Blick auf die Entwicklungsgeschichte des Lynx, stellen die beiden Hauptvarianten KF31 und KF41 vor und beleuchten bisherige Nutzer und Interessenten – von Ungarn bis hin zu Spekulationen über eine mögliche deutsche Beschaffung.

Entwicklungsgeschichte

Die Entwicklung des Lynx begann Anfang der 2010er-Jahre. Weltweit zeichnete sich ein wachsender Bedarf an modernen Schützenpanzern ab, da viele Länder veraltete Fahrzeuge ersetzen wollten. Rheinmetall erkannte eine Marktlücke und setzte sich zum Ziel, ein modular aufgebautes Fahrzeug zu entwickeln, das – nach eigenen Angaben – 80 bis 90 Prozent der Leistung des Pumas zu 60 bis 70 Prozent der Kosten bietet.

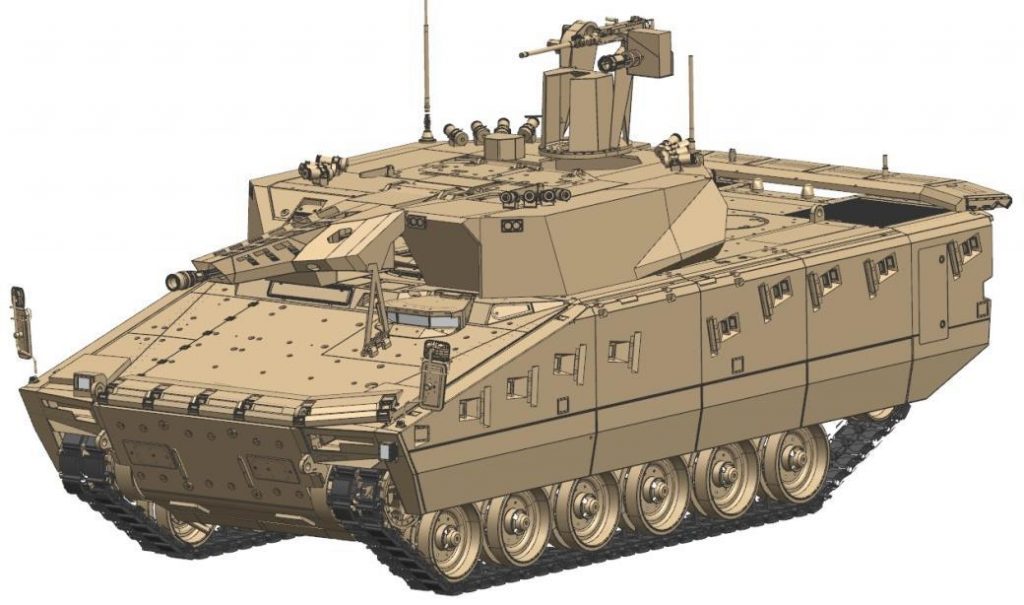

Im Juni 2016 stellte Rheinmetall erstmals die kleinere Grundversion, den Lynx KF31, vor. Der Lynx basiert auf einem universellen „Drive Module“, das nach Bedarf mit unterschiedlichen Missionsmodulen kombiniert werden kann. Im Jahr 2018 folgte auf der Eurosatory die Präsentation des größeren Lynx KF41. Zunächst wurde das Fahrzeug in der klassischen Konfiguration als Schützenpanzer mit dem Lance-2.0-Turm vorgestellt. Bereits am Folgetag zeigte Rheinmetall dasselbe Fahrzeug erneut – diesmal in der Führungsfahrzeug-Variante ohne Turm –, um die Modularität des Systems zu demonstrieren. Dieses Umrüsten ist laut Rheinmetall nahezu im Feld möglich und erlaubt eine hohe Anpassungsfähigkeit an unterschiedliche Einsatzszenarien.

In den folgenden Jahren beteiligte sich Rheinmetall mit dem Lynx an mehreren internationalen Ausschreibungen. 2020 konnte schließlich der erste Exporterfolg vermeldet werden: Ungarn bestellte insgesamt 218 Lynx-Fahrzeuge, um seine veralteten BMP-1 zu ersetzen. Im Rahmen eines Joint Ventures wurde eine Lizenzproduktion in Ungarn vereinbart. Zunächst wurden 46 Fahrzeuge in Deutschland gefertigt, während der erste ungarisch produzierte Lynx 2024 vom Band lief. Ungarn erhält den Lynx in insgesamt acht unterschiedlichen Varianten.

Im Oktober 2021 präsentierte Rheinmetall eine neue Unterstützungsvariante: das Lynx Combat Support Vehicle (CSV). Sie wurde speziell für das australische Rüstungsprogramm entwickelt. Im Februar 2022 folgte die Vorstellung des Lynx 120 mit einer 120-mm-Glattrohrkanone. Im Juli 2023 entschied sich Australien gegen den Lynx, trotzdem konnte er weitere internationale Aufmerksamkeit gewinnen. Italien testet ihn seit Dezember 2024 als potenziellen Nachfolger für den Dardo. Geplant ist die Beschaffung von bis zu 1.050 Fahrzeugen in 16 verschiedenen Varianten. Für die italienische Produktion hat Rheinmetall ein Joint Venture mit dem italienischen Rüstungskonzern Leonardo gegründet. Das Gesamtbudget des Programms liegt bei rund 15 Milliarden Euro. Auch die Ukraine zeigt Interesse am Lynx; seit 2024 wird das Fahrzeug dort getestet. In Gesprächen mit Rheinmetall ist sogar von einer möglichen lokalen Produktion in der Ukraine die Rede. Der theoretische Bedarf wird auf bis zu 3.000 Fahrzeuge geschätzt. Allerdings fehlen derzeit die finanziellen Mittel für eine solch umfassende Beschaffung. Konkrete Verträge bestehen noch nicht. Dennoch deutet die enge Zusammenarbeit darauf hin, dass die Ukraine nach dem Krieg oder möglicherweise sogar noch währenddessen eine größere Anzahl Lynx übernehmen und lokal fertigen könnte.

In den USA ist eine stark modifizierte Form des Lynx im Rennen um das Optionally Manned Fighting Vehicle (OMFV), das als Nachfolger des M2 Bradley vorgesehen ist. Die Anforderungen der US-Armee beinhalten unter anderem eine 50-mm-Bordkanone, einen unbemannten Turm, Platz für 2+6 Soldaten, fortschrittliche Schutzsysteme sowie die Lufttransportfähigkeit in der C-17. Das Projekt läuft inzwischen unter dem Namen XM30 Mechanized Infantry Combat Vehicle (MICV). Im August 2023 erhielt Rheinmetall den Auftrag für Phase 3 und 4 des Programms im Wert von über 700 Millionen US-Dollar. Insgesamt plant die US-Armee die Beschaffung von rund 3.800 Fahrzeugen bis zum Jahr 2040 – was dieses Vorhaben zum größten Schützenpanzerprojekt der westlichen Welt macht.

Auch andere Länder zeigen Interesse am Lynx. So plant zum Beispiel Griechenland die Beschaffung von bis zu 205 Lynx KF41 als Ersatz für die veralteten Marder- und BMP-1-Schützenpanzer. Des Weiteren steht der Lynx derzeit noch im Wettbewerb in Rumänien als Nachfolger für die aktuell in Nutzung befindlichen MLI-84M. Darüber hinaus kursieren seit einigen Wochen Gerüchte über eine mögliche Einführung des Lynx bei der Bundeswehr. Auslöser war ein Artikel des Fachmagazins Defence-Network. Was es damit auf sich hat – dazu später mehr.

Varianten: KF31 und KF41 im Überblick

Beide Hauptvarianten KF31 und KF41 teilen sich ein gemeinsames Grundlayout und zahlreiche Komponenten, unterscheiden sich jedoch deutlich in Größe, Gewicht, Kapazität und Leistungsdaten.

Der Lynx KF31 ist mit einer Länge von 7,22 Metern und einem Gewicht von bis zu 38 Tonnen die kompaktere Variante. Er wird von einem Dieselmotor mit 755 PS angetrieben und erreicht eine Straßengeschwindigkeit von 65 km/h. Die Besatzung besteht aus Fahrer, Kommandant und Richtschütze sowie sechs Infanteristen. Ähnlich wie der deutsche Puma kann der KF31 – bei reduzierter Schutzkonfiguration – theoretisch per Airbus A400M transportiert werden.

Der KF41 misst 7,73 Meter in der Länge und kann ein maximales Gefechtsgewicht von rund 50 Tonnen erreichen. Die Besatzung besteht aus drei Soldaten sowie acht Infanteristen, was einem vollständigen NATO-Infanterietrupp entspricht. Der KF41 wird von einem 1.140 PS starken Dieselmotor angetrieben und erreicht trotz des höheren Gewichts eine Geschwindigkeit von bis zu 70 km/h.

Beide Varianten basieren auf dem Prinzip eines universellen Fahrmoduls mit verschiedenen Missionsmodulen. Rheinmetall gibt an, dass über 70 % der Teile zwischen KF31 und KF41 identisch sind. Alle aktuellen Verträge beziehen sich auf den KF41. Der KF31 bleibt jedoch im Portfolio.

Im Innenraum sind die Infanteristen auf speziellen minensicheren Sitzen untergebracht, die vom Fahrzeugboden entkoppelt sind, um die Wucht von Explosionen nicht direkt zu übertragen. Das Innere ist zudem mit einem Splitterschutzliner ausgekleidet, der bei Durchschlägen Sekundärsplitter abfängt. Der Einstieg erfolgt über eine hydraulische Heckrampe; zusätzlich befinden sich Dachluken im hinteren Bereich. Die drei Fahrzeugbediener sitzen im vorderen Teil des Fahrzeugs. Der Fahrer ist vorne links positioniert und nutzt drei Periskope – eines davon kann optional durch eine Nachtsichtkamera ersetzt werden.

Beide Versionen nutzen primär den Lance-Turm von Rheinmetall. Beim KF31 kommt meist die erste Generation des Lance-Turms zum Einsatz, bestückt entweder mit der 30-mm-MK30-Maschinenkanone – auch bekannt aus dem Puma – oder mit der neueren Wotan 35 im Kaliber 35 mm. Der KF41 ist in der Regel mit dem weiterentwickelten Lance-2.0-Turm und der Wotan 35 ausgestattet. Diese Waffe ist stabilisiert, vollautomatisch und in der Lage, programmierbare Airburst-Munition zu verschießen – effektiv gegen versteckte Infanterie, Drohnen und leicht gepanzerte Ziele. Die maximale Reichweite liegt bei rund 3.000 Metern, auch während der Fahrt. Die Feuerrate kann bis zu 200 Schuss pro Minute betragen. Zusätzlich ist ein koaxiales 7,62-mm-Maschinengewehr integriert sowie Nebelmittelwurfanlagen zur Eigenverschleierung. Optional kann der Lynx mit Panzerabwehrlenkwaffen ausgerüstet werden. Der Lance-2.0-Turm bietet zudem modulare Schnittstellen, über die auch Sensor-Pods, Drohnenwerfer oder zusätzliche Waffen wie ein 40-mm-Granatwerfer angebracht werden können.

Für die Waffenführung verfügt der Turm über moderne Feuerleitsysteme: ein panoramisches Sicht- und Wärmebildperiskop für den Kommandanten sowie ein stabilisiertes Zielfernrohr für den Richtschützen. Beide Systeme sind mit Laserentfernungsmessern und Wärmebildkameras ausgestattet. Eine automatische Zielverfolgung erlaubt es, Ziele nach der Erkennung automatisch zu markieren und zu verfolgen. In Verbindung mit dem stabilisierten Turm sind sogenannte Hunter-Killer-Taktiken möglich – der Kommandant wählt das Ziel aus, der Schütze bekämpft es, während der Kommandant bereits das nächste Ziel erfasst. Sollte die Elektronik ausfallen, lässt sich der Turm auch manuell bedienen.

Eine weitere Variante ist der Lynx 120, bei dem anstelle des Lance-Turms ein Turm mit 120-mm-Glattrohrkanone montiert ist. Damit wird der Lynx zu einem leichten Kampfpanzer und Feuerunterstützungsfahrzeug, das auch gegen Kampfpanzer oder befestigte Stellungen eingesetzt werden kann.

Die gesamte Fahrzeugplattform wurde von Beginn an auf hohe Überlebensfähigkeit ausgelegt. Die Schutzarchitektur ist skalierbar. Die Grundwanne aus Stahl schützt gegen Beschuss mit mittleren Kalibern, Artilleriesplitter und Minen. Rheinmetall gibt an, dass in der höchsten Konfiguration selbst frontale Treffer durch moderne Gefechtsfahrzeuge abgewehrt werden können. Es existieren mindestens drei definierte Schutzkonfigurationen:

- MCO-Kit (Mounted Combat Operations): maximale Schutzkonfiguration mit verstärkter Panzerung und Aktivschutzsystemen, ausgelegt für intensive Gefechte.

- CUE-Kit (Complex Urban Environment): reduzierte Schutzlösung ohne aktive Abwehrsysteme für urbane Einsätze oder Friedensmissionen.

- Air-Transportable-Kit: für den Lufttransport – nach dem Absetzen kann die volle Panzerung wieder angebracht werden.

Zur aktiven Verteidigung bietet Rheinmetall das Hardkill-System StrikeShield an. Es erkennt anfliegende Bedrohungen und zerstört sie durch gerichtete Abwehrladungen kurz vor dem Einschlag. Zusätzlich gibt es Softkill-Komponenten: Das ROSY-Nebelsystem erzeugt innerhalb von Sekunden ein multispektrales Nebelfeld zur Tarnung. Laserwarnsensoren und akustische Schusserkennungssysteme warnen die Besatzung und helfen bei der sofortigen Zielaufnahme durch den Richtschützen.

Das Abgas aus dem Liebherr-D976-Dieselmotor wird nach hinten umgeleitet und mit Frischluft vermischt, um die Wärmesignatur zu reduzieren. Der Lynx überwindet Steigungen von über 60 %, Seitenneigungen von 30 %, 1 m hohe Hindernisse, 2,5 m breite Gräben und watet durch 1,5 m tiefe Gewässer. Die Reichweite liegt bei etwa 500 Kilometern.

Alle Systeme sind redundant ausgelegt, sodass selbst bei Ausfällen kritischer Komponenten die Gefechtsfähigkeit erhalten bleibt. Der Lynx ist vollständig vernetzbar, etwa über Funk- und Datenverbindungen oder Battle-Management-Systeme. Viele der im Lynx verwendeten Komponenten stammen aus anderen Plattformen: Der Fahrerplatz stammt aus dem Pionierpanzer Kodiak, das Getriebe aus dem Puma und die Elektroniksysteme aus dem GTK Boxer.

Zu den Varianten der Lynx-Familie zählen zahlreiche Plattformen, um möglichst viele Rollen abdecken zu können – ähnlich wie bei anderen modularen Fahrzeugfamilien wie etwa dem GTK Boxer. Im Unterschied dazu betont Rheinmetall jedoch die tatsächliche, nahezu im Feld mögliche Austauschbarkeit der Module.

Der Lynx C2/C3 ist ein Führungsfahrzeug ohne Turm, aber mit zusätzlichen Funk- und Arbeitsplätzen im Innenraum. Er dient als mobiler Gefechtsstand für Bataillons- oder Brigadestäbe. Im Innenraum sind spezielle Kommunikationsmittel, Monitore und Kartentische für das Führungspersonal untergebracht.

Wie bereits erwähnt, stellte Rheinmetall im Jahr 2021 das sogenannte Combat Support Vehicle (CSV) auf Lynx-Basis vor. Dabei handelt es sich um ein Berge- und Pionierfahrzeug mit Ladefläche, seitlichen Abstützungen und einem Kran. Dieses Fahrzeug kann unter anderem Munition, Ersatzteile oder Pionierausrüstung transportieren. Es lässt sich zusätzlich mit Seilwinden oder Minenräumsätzen ausrüsten. Ungarn hat ebenfalls CSVs bestellt, um seine mechanisierten Verbände logistisch und technisch zu unterstützen.

Der Lynx 120 ist eine Feuerunterstützungsvariante, bei der statt des üblichen Lance-Turms eine 120-mm-Glattrohrkanone installiert ist. Damit übernimmt der Lynx 120 die Rolle eines Jagdpanzers oder leichten Kampfpanzers – ideal zur Bekämpfung gepanzerter Ziele und für direkte Feuerunterstützung.

Es ist auch eine Sanitätsvariante des Lynx geplant. Hierbei entfällt der Turm vollständig, und der Innenraum wird als Ambulanzstation umgebaut. Zwei bis drei liegende Verwundete können in dieser Version medizinisch versorgt und gleichzeitig geschützt evakuiert werden.

Für Ungarn ist derzeit ein automatischer 120-mm-Mörser auf Lynx-Fahrgestell in Entwicklung. Dabei soll ein Turmmörsersystem im Heck installiert werden.

Ungarn beauftragte ebenfalls einen Lynx mit dem Skyranger-30-Turm. Dieses System kombiniert eine 30-mm-Maschinenkanone mit integrierten Lenkflugkörpern zur Abwehr von Drohnen, Hubschraubern und tieffliegenden Luftzielen.

Darüber hinaus entwickelt Ungarn mehrere Aufklärungs- und Unterstützungsvarianten, darunter ein Fahrzeug für Spähaufklärung sowie ein spezielles System für den Joint Fire Observer. Diese Fahrzeuge verfügen über erweiterte Sensorik, Zielbeleuchtung, Kommunikationsausstattung und gegebenenfalls Drohnenausstattung. Es gibt auch eine Fahrschulvariante mit zusätzlichem Fahrlehrerplatz und Bedienelementen. Auch wenn bislang noch nicht alle Konzepte in die Serienreife überführt wurden, hält Rheinmetall das Lynx-Fahrgestell auch für weitere Spezialrollen geeignet.

Insgesamt sieht Rheinmetall bis zu 16 verschiedene Varianten innerhalb der Lynx-Fahrzeugfamilie vor. Dabei steht nicht nur die Vielfalt im Vordergrund, sondern auch die maximale Nutzung gemeinsamer Strukturen und Module.

Bundeswehr und LYNX?

Wie bereits erwähnt, kursieren derzeit Gerüchte über eine mögliche Beschaffung des Lynx durch die Bundeswehr. Ziel dieser Überlegung soll es sein, durch die Einführung des Fahrzeugs synergetische Effekte mit europäischen und NATO-Partnern zu erzielen. Bei genauerer Betrachtung erscheint dieses Szenario jedoch wenig plausibel.

Tatsächlich würde eine solche Synergie derzeit lediglich mit Ungarn und Italien bestehen. Im Gegensatz dazu unterhält Deutschland deutlich engere militärische Partnerschaften mit anderen NATO-Staaten, etwa den Niederlanden oder Frankreich, die andere Plattformen nutzen. Zudem setzt der KF41, den Ungarn und Italien nutzen, auf eine Absitzstärke von acht Infanteristen, was nicht zum deutschen Einsatzkonzept mit sechs Grenadieren pro Trupp passt.

Hinzu kommt, dass der Puma, trotz seiner bekannten technischen Probleme, bereits als etabliert in der Bundeswehr gilt. Selbst Rheinmetall – als Hersteller beider Systeme – hebt die überlegenen Fähigkeiten des Puma gegenüber dem Lynx hervor.

Ein weiterer kritischer Punkt ist die zunehmende Fragmentierung innerhalb der deutschen Panzergrenadiertruppe. Aktuell sind drei parallele Systeme geplant: der Puma, der alte Marder und zukünftig der Radschützenpanzer. Die Einführung eines vierten Fahrzeugtyps würde diese Zersplitterung noch weiter verschärfen und erhebliche logistische, infrastrukturelle und ausbildungstechnische Herausforderungen mit sich bringen.

Vor diesem Hintergrund erscheint es sinnvoller, Ressourcen auf die Weiterentwicklung und Optimierung des Puma zu konzentrieren. Sowohl die Industrie als auch die Truppe wären besser beraten, bestehende Systeme zu stabilisieren, statt zusätzliche Komplexität in den Fuhrpark einzuführen.

Fazit

Dennoch lässt sich festhalten, dass der Lynx seine ursprünglichen Ziele erfüllt hat: Als hochgradig modularer, moderner und kosteneffizienter Schützenpanzer ist er auf dem internationalen Markt erfolgreich. Sollte sich der Lynx bei weiteren NATO-Partnern durchsetzen – etwa in Griechenland, Polen oder Rumänien – könnte dies seine Position als Exportschlager weiter stärken. Der modulare Aufbau des Lynx bietet vielen Nationen einen attraktiven Kompromiss aus Individualisierbarkeit und gemeinsamer Logistikbasis. Die Existenz von zwei Plattformgrößen erweitert die Auswahl zusätzlich.